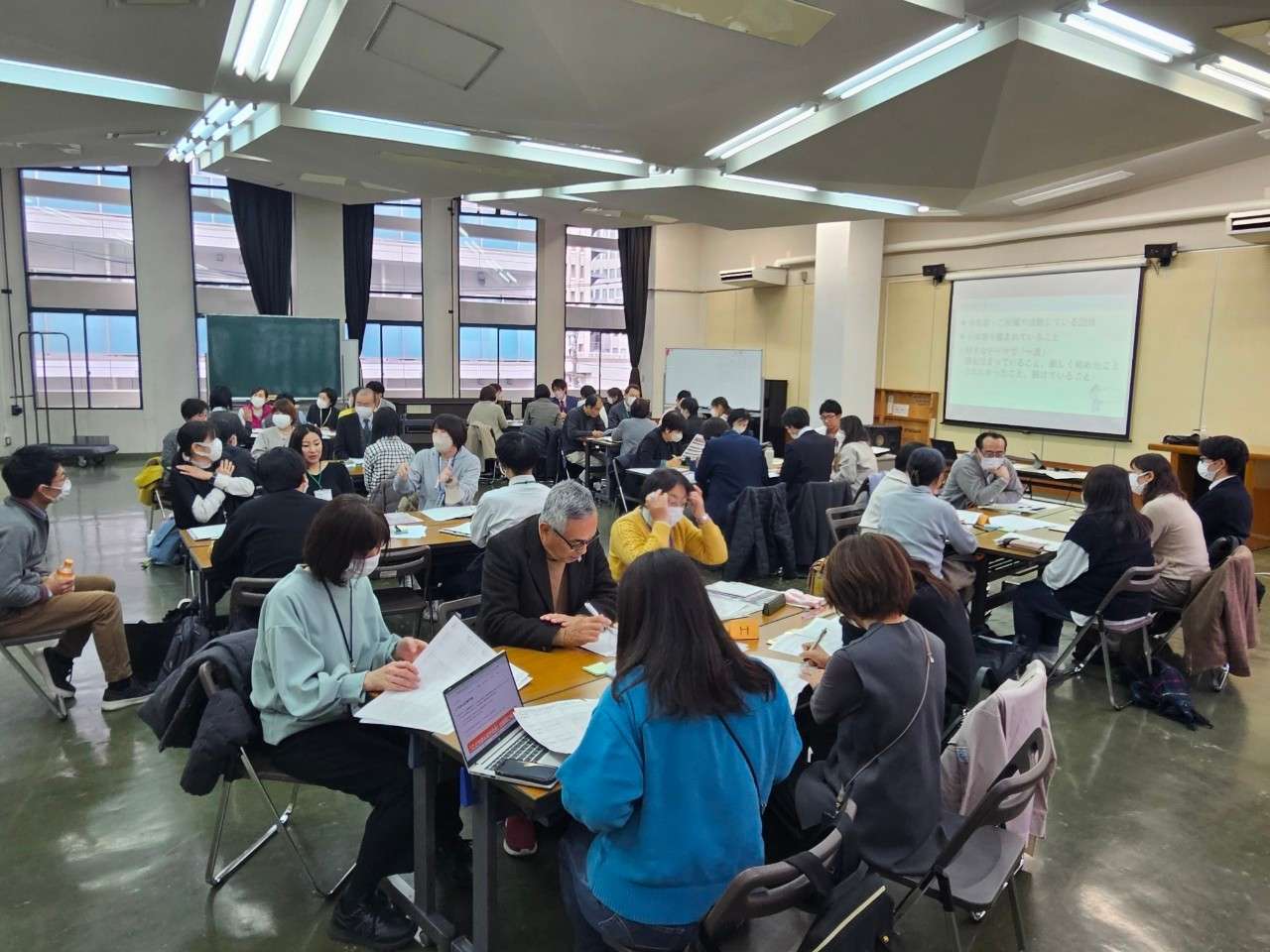

2024年10月8日、松戸市市民会館にて、今年度2回目の「子育て・子どもの孤立を予防するための地域円卓会議〜児童期編」が開催されました。行政や教育・福祉関係者、地域活動・市民活動関係者が50名ほど集まり、児童期に起こる孤立をテーマに情報や意見が活発に交わされました。会議の様子をお伝えします。

開催概要

■テーマ:子育て・子どもの孤立を予防するためにできること〜児童期編

■日時:令和6年10月8日(火)9時半~12時/終了後名刺交換タイム

■開催方法:市民会館301号室

■参加者:51名(行政職員、医療・福祉関係者、地域・市民活動に関わっている方など)

■主催:まつどでつながるプロジェクト・松戸市子ども政策課

個々の活動の限界を多組織の連携で超える〜地域円卓会議の目的

地域円卓会議は、松戸市における子ども・子育ての孤立を防ごうと活動している「まつどでつながるプロジェクト」運営協議会と松戸市子ども政策課が共同で開催している会議です。子どもや子育て家庭に関わるあらゆる関係者が集まり、多様な立場や背景を持ってつながり、連携の糸口を探しています。

行政、教育、福祉、医療、地域・市民活動、いずれも個々の活動には限界がありますが、多様な組織が連携することでそれを乗り越えられると考え、歩み寄ってできることを模索しています。知り合いになり、顔が見える関係、課題が生じたときに声を掛け合える関係の構築を目指しています。今回は、市内のスクールソーシャルワーカー(SSW)の出席が多く、教育と地域の連携に重きが置かれた対話となりました。

どうしたら子どもを尊重してアプローチできる?

初めに、関係者がつながることを主眼に、グループごとの自己紹介・活動紹介と課題の共有に時間が割かれました。あるグループでは以下のような課題共有がなされました。

・「児童関係の行政手続きは申請主義であることが多く、孤立しがちな家庭や子どもにカバーしきれないのではないか。アウトリーチが重要。」

・「SSWには市外から勤務している者、在住歴が浅い者も多く、土地勘や地域情報が少ないことも多い。」

・「個々の地域活動が情報として関係者、当事者、当事者家庭に共有されていない。」

・「フェイスtoフェイスが一番安心できる情報源。それをどう作っていくか。」

・「いろいろな方が相談してきてくれるが、立場が違うと見え方も違う。子どもが尊重されていないのではと感じる場面も多い。」

・「相談に来てくれても、子どもへの質問を親が全て答えてしまうケースも多い。子どもの話を聴くのは難しいと感じる。」

・「親も子ども本人も、表面化する課題行動に囚われがち。本質へのアプローチが大切。」

想いの尊重から対話へ。「子ども主体」は大人の訓練も必要

続いて、課題共有から一歩踏み込み、孤立予防に向けて取り組みたいこと、連携できそうなことを話し合いました。

・「『子ども主体』というやり方は、大人には訓練や練習が必要なことかもしれない。」

「勤務時間内の相談という限られた時間や関係性の中でも、深い信頼関係は構築できると感じる。」

・「情報を持っているのと持っていないのとでは心の余裕が違ってくる。保護者も支援者も子どものニーズに合わせて多様な選択肢を知っておきたい」

・「子どもの話を聴くことを大切に中心に置きたい。安心して話せる場でありたい。」

・「親の相談からつながることが多いが、子どもに聞いてみたらちょっと違うことも多い。子どもの話をしっかりと聴いていきたい。」

多様な地域資源を知り合って、つながっていきたい

最後に、グループごとにまとめの時間があり、それぞれ「地域資源の多様さや数を知ることができてよかった」「ただ知っているのと違って、こうやって会って話すことの情報量はすごい」「違う視点、違う視野を得られた。周りにも知らせていきたい」といった充実した感想が聞かれました。

それぞれの活動への敬意と、有意義な情報・意見交換にあふれた時間となりました。

【主催】まつどでつながるプロジェクト運営協議会・子ども政策課